Bienvenue sur Mer Sea Planète

Découvrez les concepts liés à la mer et aux écosystèmes côtiers expliqués par des passionnés du domaine. Si vous vous demandez comment fonctionne un écosystème côtier, ce qu’il contient ou encore quelles en sont les menaces, vous êtes au bon endroit. Ce site est réalisé en partenariat avec l’équipe du projet Conservation Nature.

De quoi se compose un écosystème côtier ?

Qu’est-ce qu’un écosystème côtier ?

Les forêts et prairies côtières

Pour en savoir plus sur les forêts et prairies côtières, découvrez notre article.

Les récifs coralliens

Découvrez ce que vous devez savoir sur les récifs coralliens et leur rôle dans l’écosystème côtier.

Les mangroves

Les mangroves sont des marais maritimes qu’on trouve en milieu tropical et qui font souvent la jonction entre le milieu terrestre et le milieu marin. Leur rôle est très important pour la biodiversité qu’elles renferment, aussi bien en termes de flore que de faune. Découvrez-en davantage dans notre article sur les zones humides.

Les lagunes

Les lagunes sont des zones spéciales, qui renferment une étendue d’eau salée malgré qu’elles soient séparées de la mer ou de l’océan par le plateau terrestre. De nombreux types de lagunes existent : dans des estuaires, dans l’océan au gré des marées ou encore sur la terre ferme. En raison de leur sédimentation particulière, les lagunes possèdent une faune et une flore uniques.

La biodiversité des écosystèmes côtiers

Grâce à sa flore unique composée d’herbiers, de mangroves, de lagunes et autres forêts, les oiseaux y sont également présents en nombre et participent à faire des espaces côtiers un lieu à la biodiversité florissante.

Découvrez notre article pour en savoir plus sur la biodiversité des écosystèmes côtiers.

Les menaces écologiques sur l’écosystème côtier

Si l’écosystème côtier a un rôle capital dans le maintien de la biodiversité, il n’en reste pas moins menacé par les activités humaines.

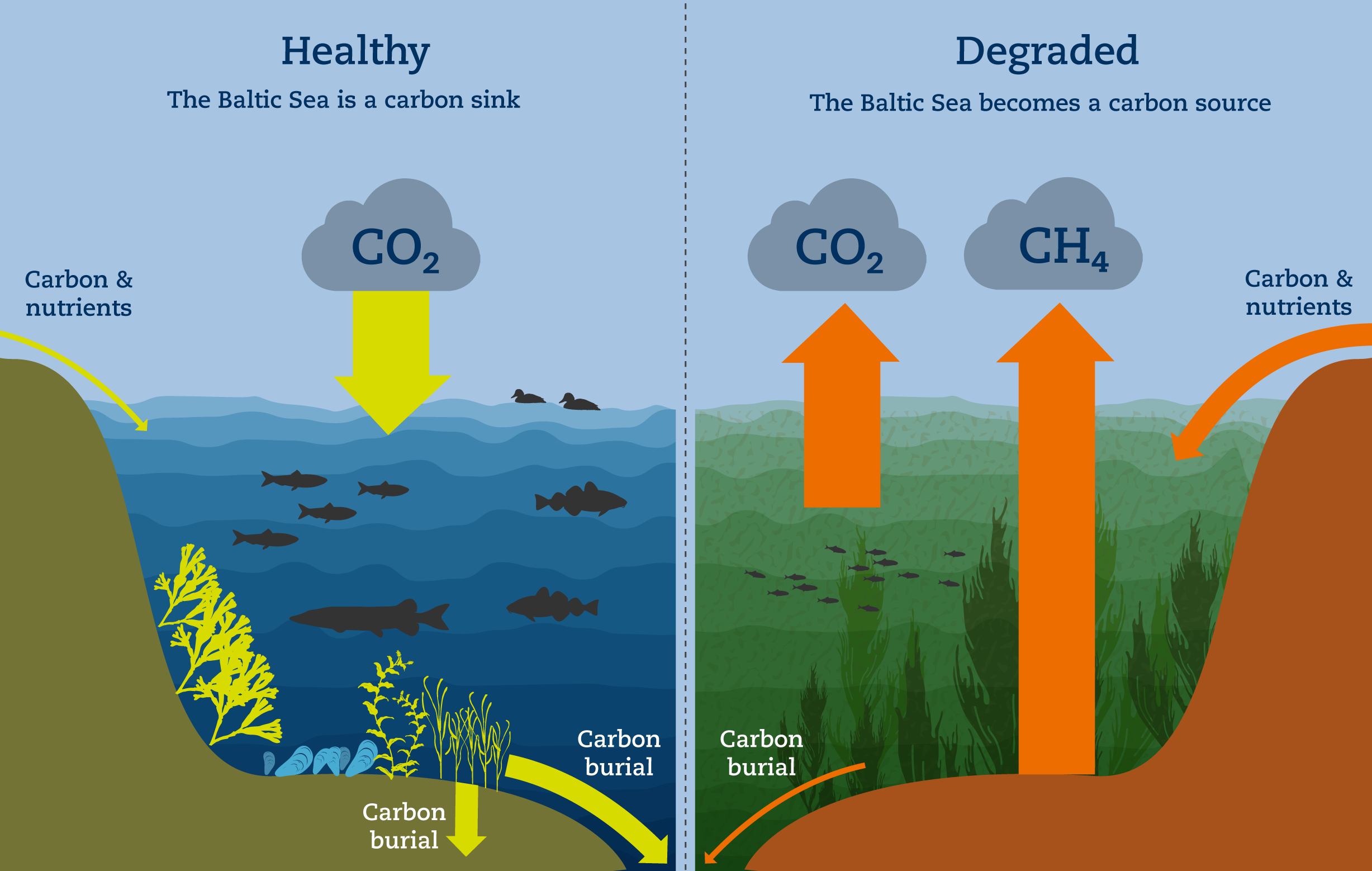

La pollution de l’air et le réchauffement climatique

Découvrez le rôle de la pollution de l’air et du réchauffement climatique et leur influence sur l’écosystème côtier.

La pollution plastique

La pollution plastique n’épargne ni les océans, ni l’écosystème côtier. Pollution directement liée aux activités humaines, la pollution plastique a des conséquences très néfastes sur l’écosystème côtier. Venez les découvrir dans notre article.

La pollution agricole

La pollution aux pesticides et aux engrais n’est pas non plus sans conséquence sur l’écosystème côtier. Eutrophisation, perturbations de la faune et de la flore allant parfois jusqu’aux marées vertes, découvrez les conséquences de la pollution agricole sur les écosystèmes côtiers dans notre article.

La surpêche

La surpêche épuise les ressources naturelles qu’offre en temps normal un écosystème côtier. Les conséquences peuvent bien entendu être désastreuses à de nombreux niveaux et appellent à des mesures strictes pour en limiter les dégâts.

Voici ce que vous devez savoir sur les conséquences de la surpêche pour l’écosystème côtier.

Le transport maritime

Le transport maritime actuel n’est pas encore à un stade où il permet de garantir la protection des océans et de ses espaces côtiers. Ce mode de transport est toujours polluant et les conséquences sur l’écosystème côtier sont nombreuses. Venez les découvrir dans notre article

Faire plaisir à un passionné de la mer

Vous avez un passionné de la mer et ses écosystèmes dans votre entourage ? Faites-lui plaisir pour son anniversaire, la fête des pères, des mères ou encore la Saint Valentin.

Nous vous avons sélectionné 7 idées de cadeaux à offrir à un amoureux de la mer qui a sans doute à cœur de protéger le milieu qu’il ou elle chérit tant !